専門分野

マクロ経済学

研究テーマ

不動産市場の価格決定メカニズム

研究紹介

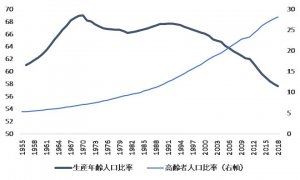

私は、これまで主として不動産市場の分析に取り組んできました。最近は、地価の決定要因として、人口動態というファクターに注目しています。国土面積が一定の下では、人口の増減によって土地に対する需要が変化し、地価も変動します。更には、土地への需要がある一定の年齢層に限定されている場合、人口構成の変化に伴い土地需要が変化する可能性もあります。したがって、人口に占める生産年齢人口(または高齢者人口)の比率が、住宅やオフィスビル需要を通じて地価に影響を与えるのかどうかといった検証が必要です。我が国における生産年齢人口比率(=15~64歳人口/総人口)と高齢者人口比率(65歳以上人口/総人口)を見ると(図1)、1955年以降、生産年齢人口比率はM字型に推移しており、90年代初頭からは低下を続けている一方、高齢者人口比率は一貫して上昇し、上昇の速度も上がっています。

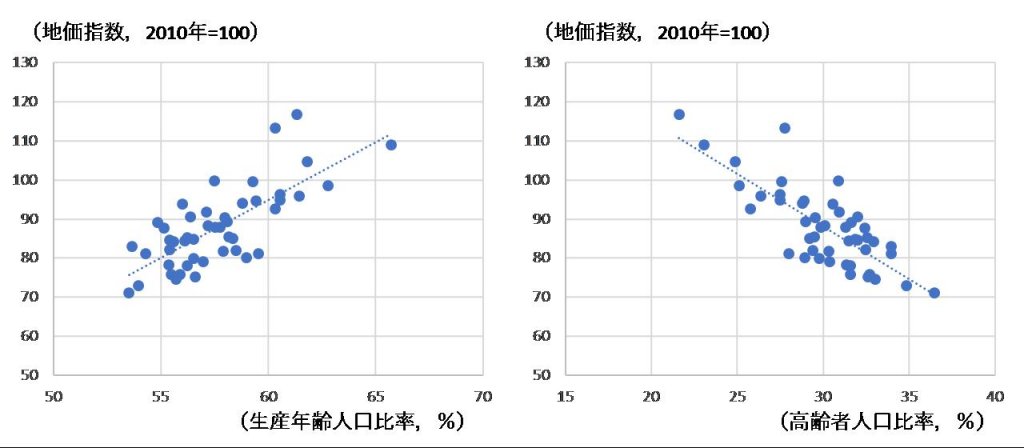

次に、人口と地価の関係を都道府県別のクロスセクション・データ(2018年)で見てみると、生産年齢人口比率と地価は正の相関、高齢者人口比率と地価は負の相関が観察されます(図2、3)。

この人口要因を組み込んだモデルに基づいて、都道府県別パネルデータを用いた実証分析を行った結果、2000年代後半から、生産年齢人口比率の低下による地価の押し下げ要因が顕著になっていることが明らかになりました(清水・才田・井上[2019])。

学生のみなさんへ

リーマンショックに端を発した世界的な金融危機以来、不動産価格が金融システムを通じて実体経済に与える影響が甚大であることが認識され、それまでのマクロ経済学がそのメカニズムを捉えきれていなかったことが明らかになったと言えます。裏を返せば、研究の余地が極めて大きい分野ということです。不動産市場で扱う財(土地・建物)は一般的な財と異なり個別性が高い(同じスペックを持つ土地や建物はほぼ存在しません)ため、そもそも価格指数化することが困難な財です。既存の統計情報を最大限に利用して分析を深めると同時に、統計の整備・改善を行うことは極めて大切です。近年、世界的にも建物の価格である建設物価統計の改善への取り組みが活発化しています。価格指数という物差しがゆがんでいたら、政策論議はできません。日本では統計の専門家が少ないという現状も問題視されています。統計のユーザー側のみならず作成側にも興味を持ちながら、経済学を学んでいただけたら幸いです。

<参考文献>

清水・才田・井上(2019)「不動産市場のファンダメンタルズ」金融庁金融研究センター ディスカッションペーパー DP2019-4(2019 年 9 月)

才田 友美

SAITA, Yumi

助教:Assistant Professor

学位:博士(経済学)(一橋大学)

saita@osipp.osaka-u.ac.jp