専門分野

現代アメリカ対外関係史

研究テーマ

現代アメリカ対外関係史

研究紹介

現代のアメリカ対外関係史とくに1940年代から冷戦期にかけての核兵器をめぐるアメリカ対外関係史が私の研究テーマです。研究の焦点は、大統領をはじめとする政策決定者たちがなぜ実際にそうしたように核兵器について考え行動したのかというところにあります。

私の研究テーマは、少し分け入って述べると、次のようないくつかの問いに対する答えの探求にほかなりません。アメリカの政策決定者たちは、外交目的を達成する手段として核兵器をどのように利用しようとしたのか。あるいは、他国が外交目的を達成する手段として核兵器を利用しようとしていると彼らがみなしたときに、彼らはどのような行動をしたのか。彼らの思考と行動の理由は何であり、その結果起こったことが実際にたどった過程をとったのはなぜだったのか。これらが研究上の問いです。

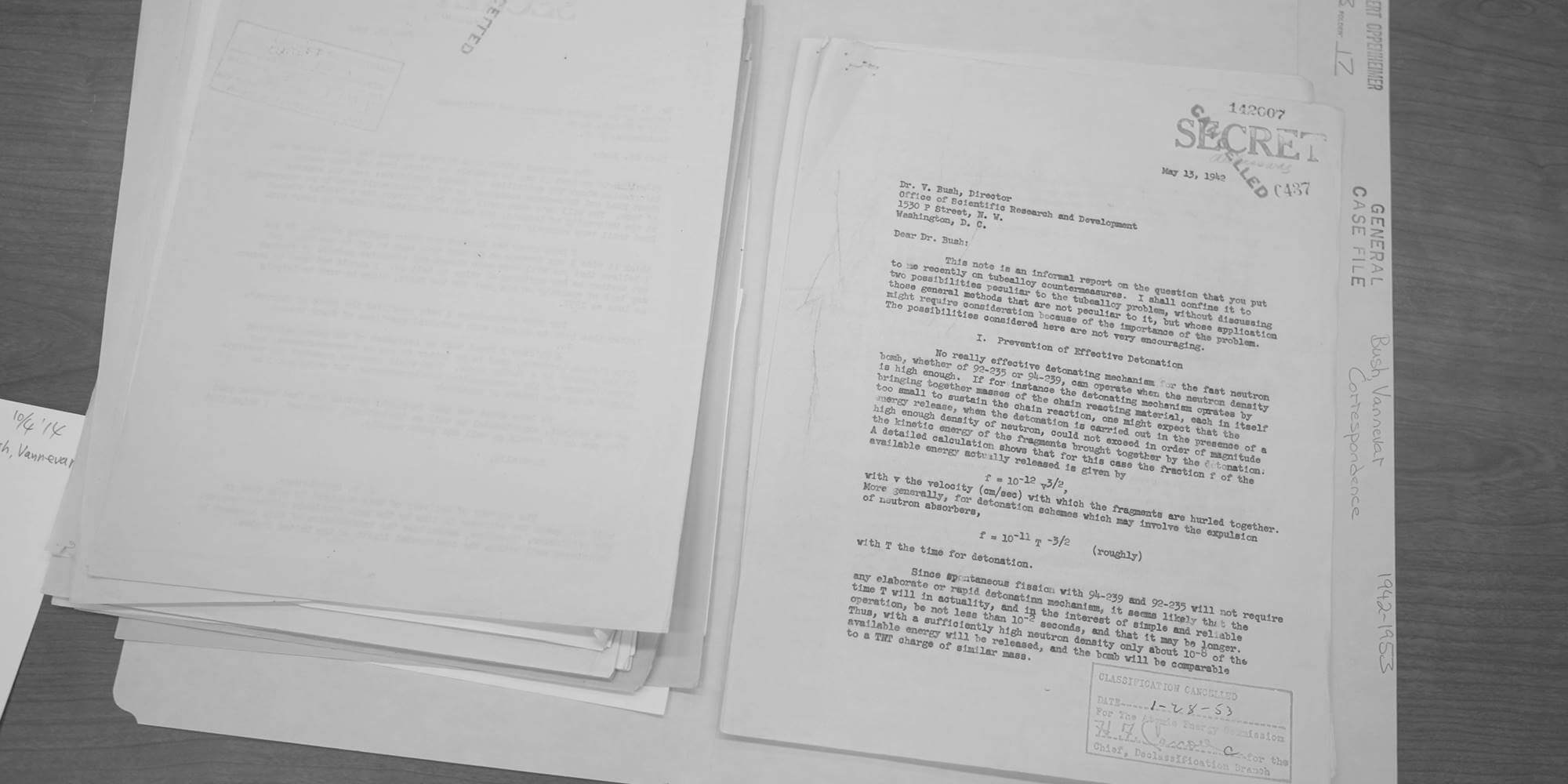

具体的な研究対象の例としては、アメリカによる1945年の原爆の使用、水爆と大陸間弾道ミサイルの出現によっておこったアメリカの国家安全保障政策の変化、そして1962年10月に劇的な展開を見せたキューバ・ミサイル危機などがあります。

研究に使用する資料としては、アメリカ連邦政府内で行なわれた政策検討に関する文書(国家安全保障会議関係文書など)、アメリカと他国との間の外交交渉に関する文書、そして大統領などの政策決定者たちが書き残した日記や手紙などがあります。それらのうち、書籍として公刊されたものやウェブ上で公表された資料のなかで代表的なのは、アメリカ国務省が公表する外交文書集(Foreign Relations of the United States)です。しかし実際には、未公刊あるいはウェブ上で未公表の資料の数のほうが多く、アメリカ国立公文書館やアメリカ連邦議会図書館、各大統領図書館などがそのような資料を収蔵・公開しています。

すでに亡くなった評論家の加藤周一は、すべての過去が歴史なのではなく現在にとって意味のある過去が歴史である、と記しました。それでは、核兵器をめぐるアメリカ対外関係の歴史は現在にとっていったいどのような意味をもつ過去なのでしょうか。国家がとる核兵器政策は、歴史が与える教訓に基づいて正当化される場合があります。ところで、その教訓が誤った歴史解釈に基づいているのであれば、その教訓に基づいた政策の正当化もまた誤りとなるでしょう。このように、核兵器をめぐるアメリカ対外関係の歴史は、国家がとる核兵器政策の妥当性と無関係ではありません。

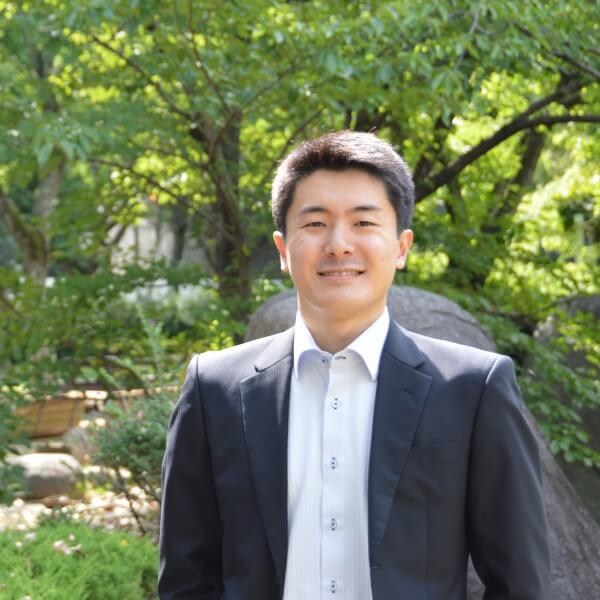

山田 康博

YAMADA, Yasuhiro

教授:Professor

学位:博士(国際公共政策)(大阪大学)

yamadaya@osipp.osaka-u.ac.jp